《西方哲学问题研究》:作为问题史的西方哲学史毫无疑问,我们可以从不同的角度或不同的层面来研究和阐释西方哲学,不过“西方哲学问题研究”这门研究生课程却不是仅仅从某一个角度或某一个方面来研究和阐释西方哲学,我们设计这门课程的指导思想乃基于这样一种观念:西方哲学史归根到底乃是“问题史”,因而“问题”并不是研究西方哲学的一个角度,而是西方哲学活的“灵魂”和源泉,亦构成了它的最基本的整体特征。换言之,惟有将哲学史看作是“问题史”,我们才能从根本上把握西方哲学的神韵和精髓。

毋庸讳言,哲学这门学科本身就是一个“问题”。在人类的所有知识中,哲学的地位是十分独特的:一方面哲学的历史像其他科学一样古老而悠久,甚至更为古老而悠久,它堪称一切科学知识的源头,因而在相当长的时期内曾经被人们尊为科学的女王和最高的知识;但是另一方面它却始终无法像其他科学那样表现出某种普遍必然的或者至少是相对普遍必然的科学性。人们发现,在哲学的所有方面几乎都存在着争论,各种理论、学说众说纷纭,莫衷一是,在它们之间很难形成基本的共识,以至于人们时常要怀疑哲学是否是一门科学甚或是否是一门知识。哲学这种尴尬的处境迫使哲学家们不得不一而再再而三地站出来,为哲学作为科学的合法地位和意义进行辩护,然而他们的辩护往往看似合理,实际上却难以消除人们心中的疑问。结果我们发现,哲学至多在“理论”上应该是科学的,而“事实”上却从来不具备一门科学应该具备的最起码的科学性。这一现象表明,如果我们仍然将哲学看作是一门“学问”,那么就必须对它的意义和地位作重新的理解。据此而论,我们以为哲学的意义不是或不主要是体现在“知识”上,而是或主要是体现在“问题”中,换言之,哲学的历史并非知识积累的历史,而是问题的历史。

哲学的这一处境迫使我们不得不回到它的本源处去反思它的意义,或许在哲学这一概念的原初含义中我们可以找到原因。

众所周知,“哲学”一词源出希腊语philosophia,本义为“爱”(phileo)“智慧”(sophia)。尽管人们后来在相当长的时间中曾经把它看作是一种能够为人们所普遍拥有的科学知识并且是最高的科学,但是就其本义而论,它表明最早的哲学家们并没有这样“狂妄自大”,他们毋宁说是十分谦虚的人。因为他们知道,人生是有限的,而智慧则是无限的。正如柏拉图在《菲德罗篇》中借苏格拉底之口所说的那样,“智慧”这个词太大了,它只适合于神,而“爱智”这类词倒适合于人。人的有限性决定了他不可能完全占有智慧的命运,但是这并没有阻止人去热爱和追求智慧,尽管我们终其一生亦无法企及智慧这个至高无上的理想境界,但热爱和追求智慧乃是人之为人的责任和使命,我们应该也能够以之为人生的最高理想。显然,希腊人所说的“智慧”与我们所理解的“知识”是有区别的。智慧是某种无限的、自由的、至高无上的理想境界,知识则通常以有限的、具体的事物为对象。知识亦即一般意义上的科学知识是我们生存的工具和手段,它们的价值在于对我们的“有用性”,而对于智慧的热爱和追求则没有别的目的,或者说其自身就是目的。所以亚里士多德说,在一切学科之中,哲学是惟一自由的学问。

柏拉图和亚里士多德都曾指出,哲学起源于“惊异”(thaumazein),这句话的意思也可以理解为哲学起源于“问题”。不可否认,不仅哲学,实际上我们的所有知识都因问题而生,如果不是因为对某种事物或现象感到好奇以至于自愧无知,我们就不会去追求知识。不过一般的科学知识都是针对具体、有限而且是确定的对象的,因而通过某种具体、有限、确定的方法总能找到至少是相对确定的答案,由此就形成了我们的知识,而科学史就是知识积累的过程,获得知识亦即科学的主要目的。如果一门科学给予我们的主要是问题而不是知识,它一定违背了科学的本性从而也就失去了其存在的意义和价值。哲学就不同了。我们追求智慧的目的不在于认识有限、具体的事物,而恰恰在于超越这些事物乃至我们自身的有限性,因而哲学问题往往是带有根本性的、最基本的、有时甚至是超验的问题,由于这些问题往往超越了我们的经验的界限,所以通常是不可能通过一般科学的方式来加以解决的,在某种意义上可以说它们是没有终极答案的。当然,为哲学寻求某种科学的方法曾经是哲学家们的理想,只不过这一理想是注定不可能实现的罢了。一般说来,科学的问题大都有比较确定的有时是惟一的答案,虽然知识的进步同样是无止境的,因而科学问题亦不可能有一个终极的答案,不过从理论上说,如果人类可以无限地延续下去,我们通过知识的积累总是在逐渐地一步步趋近“真理”。与此不同,尽管哲学一样有进步和发展,但它的运动不是以知识积累的方式所进行的“直线运动”,而是类似于指向同一个“圆心”并不断地变换“基点”的“圆周运动”。因此严格说来,哲学的问题不是“问题”而是“难题”,因为我们对之不可能有一个答案而只能采取各种各样不同的解决方式。

当然,哲学问题并非都是纯粹思辨的、抽象的和超验的,我们或许可以将它们大致分为两类:一类是关于宇宙、自然或世界的统一根据等等以及与此相类似的问题,如本体论、宗教哲学等问题。无论我们怎样看待这些问题,无论我们怎样回答这些问题,它们总是纯粹思辨的和抽象的带有根本性的问题。另一类问题相对来说则比较具体,如认识论、伦理学、历史观等问题。但是,由于在哲学上这后一类问题同样是一些“元问题”或“基础性的问题”,因而仍然不可能通过一般科学的方法而获得某种普遍必然的、确定的答案。在西方哲学中,通常古典哲学主要关心前一类问题,而现代哲学更关心后一类问题,然而无论是哪类问题,它们实际上时至今日都尚未有定论,也从未在哲学家那里达到过普遍的共识。显而易见,这一切都体现了哲学不同于科学知识的特殊的性质。

然而,在自然科学所取得的伟大成就的鼓舞之下,使哲学成为科学对于哲学家来说具有极其强烈的“诱惑力”,以至于千百年来哲学家们竭精尽智企图将“智慧之爱”变成“智慧之学”,形成了一种挥不去抹不掉的“科学情结”,其影响之深,我们从至今人们仍然没有放弃使哲学成为科学的理想可见一斑,当然他们的努力无一不以失败而告终。这一历史景观为批评哲学的人提供了最有力的武器,也是维护哲学的人千方百计希图一雪的最大耻辱。实际上,他们很可能都误解了哲学的本性。哲学的对象和问题与科学的对象和问题并不在一个层面上,以衡量科学的标准来衡量哲学是没有任何意义的,千方百计地维护哲学的科学地位同样没有意义。

有人可能会问,既然哲学更多地不是体现为知识而是体现为问题,而且其问题大都是没有最终答案的难题,那么我们为什么非要追问它们不可?

从某种意义上说,哲学或对智慧的热爱和追求起源于人类对自身有限性的自觉与超越。当人类从自然中脱颖而出从而有了理性、理智或自我意识之后,在他面前就出现了一道横在有限与无限、相对与绝对、现实与理想、此岸与彼岸之间的难以逾越的鸿沟,从根本上说,哲学所体现的就是人类企图超越这一界限的理想。尽管作为有限的自然存在,人永远也无法现实地通达无限的理想境界,但是作为有理性的存在,这个理想境界对人来说却又是性命攸关的,所以他视之为人生的最高理想,并且始终不渝地热爱和追求它。在这个问题上,无限与有限具有质的区别,因而我们不可能凭借有限的知识的积累或世世代代的类的延续来跨越它们之间的界限。另外,由于人类这种理性存在的“本质”乃在于他的无限开放性,从而始终处于生成之中,所以智慧这一理想境界亦是无限开放的,我们永远不可能使之完全彻底地具体化或有限化。所以,哲学的意义不在于像科学那样为我们提供某种确定的知识,解决一些具体的问题,或是使我们获得一定的改善生存状况的力量,一句话,哲学的意义不在于它的有用性。哲学主要体现的是人类对某种至高无上的理想境界的追求,代表着人生的“终极关怀”。如此说来,被人们视为哲学的最大缺陷的无用性可能恰恰是它的优越之处,倘若哲学也像科学那样具有某种实用的价值,哲学也就不成其为哲学了。显然,我们没有必要为了使哲学成为科学而使之失去自身的意义,换言之,哲学这门“学问”不是科学并不是它的缺陷,恰恰相反,这正是它不同寻常的优越之处。

因此,哲学与一般意义上的科学或知识不同。今天的人们在知识的占有上肯定比古人“先进”,任何一个医学院校的学生所具有的知识都要比医学始祖希波克拉底多得多,然而却没有人敢说我们在哲学思维上比柏拉图或亚里士多德更高明。总而言之,对我们来说,哲学是且只能是体现为许多“问题”,而不可能成为某种普遍必然的“知识”。换言之,哲学问题乃是人类永恒追求但却无法获得最终答案的“难题”,我们对于哲学问题只能提出或采取这样或那样的解答方式,永远不可能给出一个确定无疑的终极答案。这看似哲学致命的弱点,其实恰恰是哲学的永恒魅力之所在。

所以,学习哲学与学习科学知识不同。科学的历史是一个知识积累的历史,一般说来,我们只需了解它的最新成就而无需知道它的历史就可以利用它来为我们服务,但哲学离开了它的历史就没有任何意义。因为哲学是由问题和各种不同的解答方式所组成的,没有哪一个理论或学说能够代表整个哲学,惟有将过去、现在乃至将来所有对于哲学问题的解答方式统统“综合”在一起,我们才能描绘出一幅比较完整的哲学图案。因此我们说,哲学就是哲学史,学习哲学必须学习哲学史,惟有通过学习哲学史才能学习哲学。

由于哲学史表面上呈现给我们的是一幅众说纷纭、莫衷一是的“一切人反对一切人”的混乱景象,人们往往指责哲学缺少最起码的科学性,以各种哲学理论和学说都已过时而且陈旧不堪为由对之不屑一顾。如前所述,哲学的意义不在于知识而在于问题。就其知识的内容而言,历史上哲学家们的思想的确都过时了,人们一提到哲学始祖泰勒斯的“大地浮在水上”这一哲学史上第一个哲学命题就不免为它的朴素和肤浅而感到泄气,然而他所提出的问题亦即万物从何而来又归于何处的“本原”(arche)问题尽管后来不再是哲学的主要问题,但是仍然代表着哲学家们解决自然观问题的一种典型的方式。我们以为,哲学家们的理论或许已经过时了,不过他们面对的问题以及他们不同的解决方式却没有过时,也永远不会过时。真正说来,一位哲学家的思想其意义乃是由他所面对的问题以及不同寻常的解答方式这一“经纬度”来定位的。因而,哲学史从来不是某种线性的、知识积累的历史,它呈现给我们的是通往永恒无解的问题的许许多多条不同的“道路”,尽管没有哪条道路能够通达彼岸,但是我们注定要去寻找或选择一条属于我们自己的路。在这个意义上,正如海德格尔所说,从事哲学思想就意味着“上路”,哲学之运思永远“在路上”或者“在途中”。

因此,就哲学史乃是问题史而言,哲学不仅是历史性的,而且完全是现实性的,它是“历史性的思想”。当我们说哲学是“历史性的思想”的时候,这里所说的“历史性”与通常意义上的历史性有所不同,历史性在此亦具有现实性的意义。我们说它是历史性的,因为哲学亦即哲学史是由前人所走过的许许多多条道路所组成的,离开了这些道路就没有哲学。我们说它是现实性的,因为前人所面对的问题对于我们而言同样是问题,因而他们所走过的道路作为对哲学问题的不同的解决方式,每一条都具有不可超越的永恒价值。当然,不容否认,在不同的哲学思想之间的确存在着某种继承和发展的关系,每一位哲学家都是在前人思想的基础之上从事哲学思考的。但是,一种哲学思想之所以具有历史意义却不主要体现在对前人的继承和发展上,而在于它是否提供给我们一些不同寻常的东西。在这个意义上,哲学史并不是像黑格尔所理解的那样只有一条路或者只是一种哲学的发展过程,而是走了许多条路并且还将走出不同的路。在热爱和追求智慧的路上,亚里士多德掩盖不了柏拉图的光辉,黑格尔亦不能取代康德的地位。道理很简单:真正的哲学问题是永远没有终极答案的,哲学家们不过是尽其所能给出他们自己独特的解答方式而已。

就此而论,学习哲学史亦就是我们与古人在同样的问题上所展开的思想与思想的“对话”和“讨论”。

哲学问题是永恒无解的,因而古人的问题也是我们的问题,尽管这些问题可能在不同的历史条件下会发生形态上的变化,但是它们在根本上是相通的。所以从某种意义上说,学习哲学史就是我们站在今天的立场上就共同的问题与古人进行思想上的“对话”或“讨论”,这也就是解释学所说的“视界交融”。在这里,把我们与古人的思想联系在一起的就是“问题”。学习哲学史无非是将古人所走过的路再走一遍,对古人之所思再来一次反思。我们这样做的目的当然不是为了“发思古之幽情”,而是为了把哲学之路走下去,选择、寻找或开辟我们自己的路。于是,在我们的思想中,古人的思想就“复活”了,获得了现实性的“生命”,抑或不如说它们本来就是“活”的,本身自有其超越时间的永恒价值。在思想与思想的“对话”之中,让古人“复活”并不是“复古”,而是使之获得“新生”。从这个意义看,哲学史并不是堆积死知识或旧材料的“仓库”,而是有机的、活生生的、永远开放的生命运动。

由此可见,我们学习哲学史不仅需要掌握哲学家们的基本思想,掌握有关方面的基础知识,更重要的还在于把握哲学之活的“灵魂”亦即“问题”。换句话说,我们不仅需要知道哲学家们说了“什么”,而且首先应该知道他们“为什么”而说,以及为什么这样说而不那样说。否则,即使我们将哲学史熟记在胸,到头来仍然会“只知其然,而不知其所以然”,并且与哲学中最有价值的东西失之交臂。因此,学习哲学史的关键就在于领会哲学家们所面对的“问题”,这可以说是进入哲学王国的门径或桥梁,也是使我们能够在哲学王国这座迷宫中来去自由的指南。总之,非如此不能把握哲学史的脉络,非如此不能得窥哲学之堂奥。

所以,学习哲学史应该具备一种“问题意识”。

张志伟,北京人,1956年生,哲学博士。现为中国人民大学哲学系宗教学系教授、博士生导师,哲学系宗教学系副主任,中国人民大学人文学院副院长,兼任中华外国哲学史学会常务理事、副秘书长。研究方向为近代西方哲学、德国哲学。曾荣获中国人民大学十大教学标兵称号。主要著作有《康德的道德世界观》、《生与死》,主编《西方哲学智慧》、《西方哲学问题研究》、《西方哲学史》等。

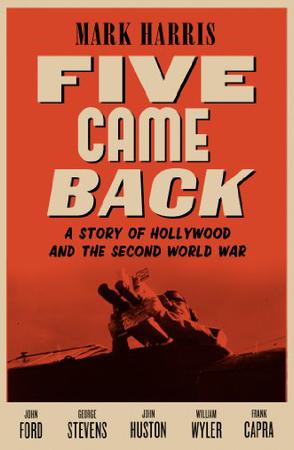

西方哲学问题研究txt,chm,pdf,epub,mobi下载

西方哲学问题研究txt,chm,pdf,epub,mobi下载 首页

首页

不错,强烈推荐!

推荐给了朋友

一个彻底的解看!

开始看的很有意思